ERHALTUNGSZUCHT

Was bedeutet Erhaltungszucht?

Die Erhaltungszucht unterscheidet sich von der herkömmlichen Zucht vor allem im Zuchtziel. Während in der konventionellen Zucht vor allem die Verbesserung von Leistungs- und/oder Fitnessmerkmalen angestrebt wird, liegt in der Erhaltungszucht das Hauptaugenmerk auf dem Erhalt einer möglichst großen genetischen Vielfalt. Steht nur die Leistung im konventionellen Sinn im Mittelpunkt, also z.B. Milchmenge oder Mastleistung, so drohen andere ursprüngliche Merkmale und Eigenschaften für immer aus selektioniert zu werden. Oft haben Rassen, die diesen Kriterien nicht entsprechen in der heutigen Zeit keine Lobby mehr. Erhaltungszucht bekommt daher vor allem bei gefährdeten Tierarten oder Rassen eine wichtige Bedeutung. Das übergeordnete Ziel ist es, eine Rasse vor dem Aussterben zu bewahren und gleichzeitig alle oder möglichst viele Eigenschaften zu erhalten.

Ouessantschaf vom Aussterben bedroht?

Das Ouessantschaf ist als Rasse per Definition nicht vom Aussterben bedroht. Die Geschichte der Rasse lässt allerdings keine Zweifel aufkommen, dass in der Vergangenheit andere Schafrassen eingekreuzt wurden. Zum einen führte die Absicht, höhere Schlachtgewichte zu erzielen ab dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu Einkreuzungen einer schwereren bretonischen Festlandsrasse. Darüber hinaus war unter anderem ein Mangel an passenden Zuchttieren einer der Gründe, weshalb Ouessantschafe u.a. mit Skudden angepaart wurden. Diese Einkreuzungen haben dazu geführt, dass die ursprüngliche Genetik der Rasse verändert wurde. Nichts desto trotz haben diese Einkreuzungen das Ouessantschaf geformt, welches wir heute kennen und zum Teil schnellere Zuchterfolge ermöglicht. Beim Ouessantschaf geht es also nicht in erster Linie um den Erhalt einer Rasse sondern darum Tiere zu züchten, die von den Einflüssen anderer Rassen gänzlich unbeeinflusst sind.

Was ist genetische Vielfalt und wie geht sie verloren?

Genetische Vielfalt wird auch häufig als genetische Diversität, genetische Breite, genetische Variabilität oder Varianz bezeichnet.

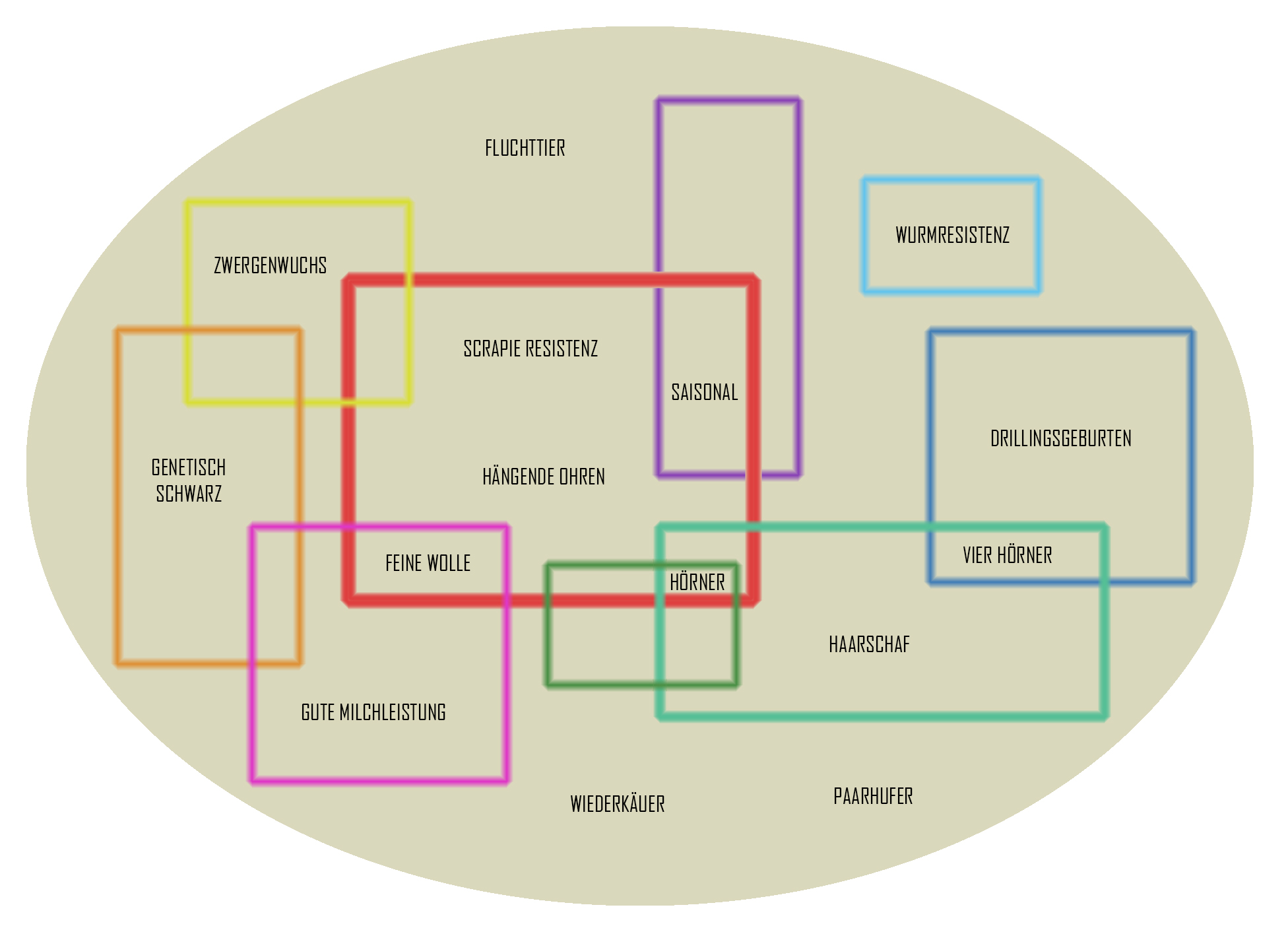

Das abgebildete Schaubild zeigt die Gesamtheit aller beim Schaf existierender Gene (beige) und die Teilmengen (bunt) zeigen die genetische Variante einzelner Rassen. Betrachtet man Schafe als gesamte Art, so fällt auf, dass sich einige Merkmale bei allen Rassen wiederfinden. Während andere Merkmale nur bei wenigen oder gar nur bei einer speziellen Rasse auftreten. Als Beispiel seien hier die wenigen Haarschafrassen genannt oder die Zackelschafe, deren Hornstellung sie einzigartig machen.

Die unterschiedlichen individuellen Eigenschaften gehen allerdings über optische Kriterien weit hinaus. Für die genetische Vielfalt gibt es im Wesentlichen zwei Ursachen. Die unterschiedliche genetische Ausstattung und unterschiedliche Umwelteinflüsse.

Durch die genetischen Unterschiede lässt sich erklären, warum es Rassen gibt, die z.B. mit Wurmdruck deutlich besser umgehen können als andere oder warum einige Rassen für bestimmte Krankheiten (z.B. Scrapie) anfälliger sind.

Extreme Witterungseinflüsse (besonders hohe oder niedrige Temperaturen) oder spezielle Futtermittel (z.b. Seetang bei North-Ronaldsay-Schafen) oder andere Umwelteinflüsse zwingen die in den Regionen lebenden Schafrassen, sich anzupassen. Auch auf diese Weise wird die genetische Vielfalt beeinflusst. Diese Flexibilität, sich auf geänderte Lebensbedingungen (Klimawandel, neue Krankheiten etc.) einzustellen, ist bei Arten mit hoher genetischer Vielfalt eher anzutreffen als bei anderen.

Zukunftshoffnung durch unbekannte Ressourcen

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Eigenschaften unserer Schafe kennen. Vielleicht sind sie, auf Grund ihrer Genetik resistent gegen neue Krankheiten oder können Futtermittel, die zukünftig an Bedeutung gewinnen, besonders gut verwerten. Durch den Erhalt werden somit mögliche Ressourcen für die Zukunft erhalten.

Verlust von Vielfalt

Sterben hingegen einzelne Rassen aus, geht Varianz verloren. Auch durch Inzucht oder das Vermischen von Rassen gehen Gene verloren. Um die Vielfalt der Gene zu erhalten, müssen die einzelnen Rassen und ihre individuellen Gene erhalten werden. Dies kann nur gelingen, wenn man keine Leistungsmerkmale als Zuchtziel definiert sondern das Hauptaugenmerk auf die Genetik legt.

Wie funktioniert Erhaltungszucht?

Die Erhaltungszucht kann nur funktionieren, wenn die Zusammenarbeit der Züchter koordiniert wird. Dieser Austausch kann über E-Mail, eine WhatsApp Gruppe, ein jährliches Treffen sowie über den Austausch über Onlinemeetings erfolgen. Nur wenn alle Züchter eng zusammenarbeiten, kann die Erhaltungszucht gelingen.

Dokumentation

Für das Erreichen des Zuchtziels ist zwingend erforderlich, dass die Abstammung aller Zuchttiere erfasst wird. Nur auf diesem Wege können gezielte Anpaarungen vorgenommen werden. Neben der Dokumentation im Rahmen der Herdbuchzucht (Ovicap) werden Listen geführt, die alle Informationen zu den einzelnen Schafen sowie deren Nachzucht enthalten. Anhand dieser umfangreichen und stetig wachsender Datensammlung können die Züchter fundierte Zuchtentscheidungen treffen.

Ermittlung der genetischen Präsenz

Um die genetische Vielfalt innerhalb der kleinen Population zu erhalten, wird die genetische Präsenz sämtlicher Tiere ermittelt. So soll verhindert werden, dass einzelne Schafe übermäßig vertreten sind, während die Gene anderer Tiere verloren gehen. Dies würde dem Grundgedanken der Erhaltungszucht widersprechen. In diesem Zusammenhang ist es darüber hinaus zwingend notwendig, alle Vater- und Mutterlinien zu erfassen und nachzuverfolgen. Die Züchter sind dafür verantwortlich, dass keine der Linien ausstirbt. Mit dem Aussterben einzelner Linien würden wertvolle Gene verloren gehen.

Zu diesem Zweck wird in erster Linie die Lebenderhaltung bevorzugt. Dies betrifft vor allem die Böcke. Während alle Mutterschafe uneingeschränkt zur Zucht eingesetzt werden, kann auch bei den Böcken nur eingeschränkt selektiert werden. Alle männlichen Vertreter, die keine gravierenden gesundheitlichen Mängel haben, verbleiben in den Beständen der Arbeitsgemeinschaft. Sie dienen als Zuchttiere oder als genetische Reserve.

Zur Erhaltungszucht gehört auch, dass Tiere mit Erbkrankheiten oder gravierenden Mängeln (z.B. einwachsende Hörner) von der Zucht ausgeschlossen werden. Entweder durch die Abgabe an Liebhaber oder Schlachtung.

Inzuchtzuwachs vermindern

Wichtigste Aufgabe der Erhaltungszucht ist es, den Inzuchtzuwachs so gering wie möglich zu halten. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei den Tieren so wenig Gene wie möglich homozygot vorliegen und die genetische Vielfalt erhalten bleibt.

Zwingend vermieden werden muss die Einkreuzung von anderen Rassen oder Ouessantschafen mit modernen Einflüssen. Auch wenn das Aussehen passend erscheint, geht die ursprüngliche Genetik durch diese Einkreuzungen langfristig verloren bzw. kann nicht in ihrer Gesamtheit erhalten werden.

Risikostreuung

Um den kleinen Bestand bretonischer Ouessantschafe vor Seuchen, Wolfsangriffen etc. zu schützen, ist es ein großes Anliegen, die Tiere auf möglichst viele Züchter in verschiedenen (Bundes-)Ländern zu verteilen. So wird das Risiko einer Auslöschung des Gesamtbestandes deutlich minimiert.